Vive de aparências e acha isso chique. E se tudo isso te parece apenas medíocre e inofensivo, não se engane: há garras e dentes. Pois é nela que é feita a engorda do ódio. É ela que legitima atrocidades.

Há uns anos ouvi um podcast de rádio americana, não me lembro mais qual, em que o entrevistado daquele dia dizia que o fator determinante da pobreza – econômica, não de espírito – é a possibilidade de escolha. O pobre, dizia o entrevistado que também o era, muito mais do que carecer de coisas, pertences, bens, é privado de escolhas, de alternativas. E, salvo as exceções que sempre existem, a vida lhe impõe um caminho, muitas vezes sem bifurcações no percurso. O que o dinheiro compra, portanto, segundo o tal entrevistado, são escolhas. Fiquei pensando sobre isso muito tempo. Claro que se trata de uma dentre tantas formas possíveis de interpretação e que, de certo, é limitada. Mas vamos seguir nessa via, limitada que seja. Porque acho que ela traz insights.

De acordo com esse raciocínio de pobreza, por menor que possa ser minha identificação com essa classe amorfa chamada de média, de fato, é dela que eu vim. Eu cresci num lar de classe média. Tive oportunidades de escolhas. Muitas. Como a de ter uma infância e crescer na hora em que estava pronta pra crescer; a de estudar, o que e onde fazê-lo; as de viajar, trabalhar, aprender línguas, música, esportes, conhecer culturas diferentes, ser exposta à leitura, às artes; a de votar; a de não virar, cedo demais, nem esposa nem mãe; a de me relacionar com quem meu coração eleger; a de mudar de ideia, voltar atrás, andar pra frente, jogar tudo pro alto e começar de novo; a de viver da forma que é verdadeira pra mim. E isso é ouro. Alguns diriam que não tem preço, mas se isso fosse verdade, todos teriam um pouquinho pra si. O que sabemos não ser o caso.

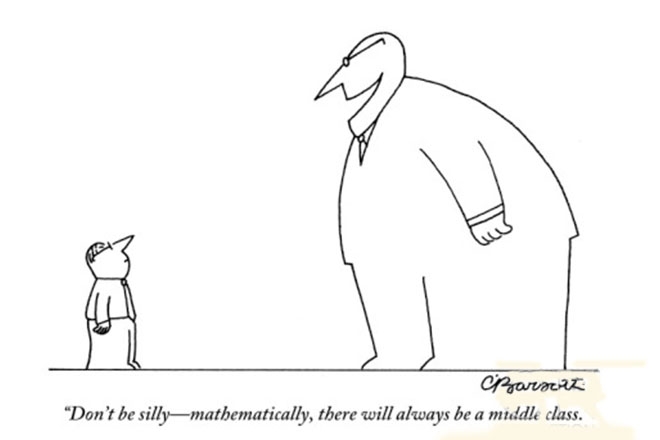

As escolhas às quais tive acesso não estão disponíveis a todos e me foram concedidas, em grandíssima medida, devido à classe social à qual pertenço. Eu as tive porque outra pessoa não as teve. É uma lei básica e pervesa do capitalismo. Ao mesmo tempo, a classe média não é só uma fatia social; é uma cultura também. E uma das características constitutivas dessa classe cultural é o medo. A classe média é apavorada. Tem medo de perder suas regalias disfarçadas de segurança e estabilidade. Ela paralisa sua vida em função desse medo. Segrega. Empurra o diferente pra longe. Vota mal. Não quer pretos nas escolas dos filhos brancos. Nem a boca no fim da rua. Tem medo do flanelinha que cuida dos carros. Da puta. De sair do carro, de andar na rua. Acha que a riqueza máxima será, um dia, se separar do convívio com os pobres.

É uma cultura pobre de espírito. Chata. A ela pertencem a moral e os bons costumes. Vive de aparências e acha isso chique. E se tudo isso te parece apenas medíocre e inofensivo, não se engane: há garras e dentes. Pois é nela, na classe média, que é feita a engorda do ódio. É ela que legitima atrocidades. Movida pelo pavor, a classe média é capaz de qualquer coisa pra manter erguidas as barras que a aprisionam dentro do apartamento, enjaulada; dentro do carro, atrás de vidros blindados; dentro do bairro, onde todos são iguais. A personagem infantil de Pessoas Sublimes, peça que vi há umas semanas n’Os Satyros, em São Paulo, não sai de casa porque lá fora é muito perigoso. E já viu o que faz um bicho em perigo, acuado? Ele morde. Ele ataca.

Essa noção da classe média apavorada não é minha; tomei-a emprestada do documentário A Opinião Pública, do Arnaldo Jabor, lançado em 1967. Vale a pena assistir. Prometo que não tem nada a ver com o Jabor da Globo. É um registro das mudanças sociais pelas quais o Brasil passava na década de 1960. Uma época semelhante à de agora, quando um momento de abertura foi nocauteado por uma tenebrosa onda conservadora. Esse “medo” do qual fala Jabor nasce do que Marcia Tiburi chama de fetiche do igual, outra expressão que tomo emprestada – dessa vez do último romance dela, Uma fuga perfeita é sem volta, que estou acabando de ler. Os adeptos desse fetiche “amam o igual porque, na vida, só o que querem ver é espelho. O espelho que certifica que existem. Onde não há espelho, as pessoas põem ódio”.

O ódio. A força de uma classe média apavorada movida por ele, quando nas mãos da pessoa errada, pode ser monumental. A massa de manobra em que se transforma pode varrer uma sociedade, pode matar. E uma classe média assustada é tudo o que a direita mais aprecia e melhor sabe usar. Ela vai instigar ainda mais esse ódio que vem do medo, que por sua vez vem da não compreensão do diferente. Se a classe média brasileira não for sacudida de seu torpor, temos exemplos históricos palpáveis que mostram para onde esse discurso pode descambar. E a memória precisa ser exercitada, sempre, pra que a história não se repita.

Evitar repetições é o que um paciente encontra na análise. É o que se alcança com uma epifania. Com um momento de iluminação. Perceber essas repetições e fazer o furo, não reproduzi-las mecanicamente, liberta. Porque aí, sim, há escolha. E em tempos de uma classe média que tantas panelas bateu nas janelas – a imagem própria do desespero –, não parece haver escolha, mas mera reprodução. Por isso, em meio a essa embriaguez burguesa (classista, racista, machista, fascista), será preciso muita riqueza de espírito interior pra despertar do transe e exercitar a capacidade de discernimento. Pra perceber as bifurcações no caminho, as opções de desvio que existem, sempre.

Suspeito eu que a maneira de vê-las é olhar pro outro, pro diferente e, ao mesmo tempo, pra dentro – sem medo. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Reconhecer o diferente é um ato íntimo. E só daí sairá algo novo.

(O artigo foi publicado originalmente dia 1º de novembro no Outras Palavras, site que o Seguinte: recomenda).