Diego Saldanha, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Elites, Instituições e Agentes do Sistema de Justiça (LELIA-UFRGS), mestrando em Ciência Política e servidor da Câmara de Gravataí, colabora com o Seguinte:

A persona publica morreu. Ou, ao menos, encontra-se sob aparelhos. A ideia de uma persona publica, separada de uma persona privata, deu flores na democracia liberal. O que legitima um qualquer – e somos todos um desses “quaisquer” se não nascemos nobres, e, portanto, sob o desígnio divino de dirigir – é que até mesmo os comuns, quando chegam ao poder, transformam-se em pessoas públicas.

Dessa ideia, já conhecida na filosofia clássica (remontando à distinção entre oikos – o lar, a esfera privada – e polis – a esfera pública, em Aristóteles), surge um rol específico de obrigações e formas esperadas de agir. Essa distinção, no contexto contemporâneo, cria uma seção ficcional no indivíduo: há uma metade pública, carregada de um munus publicum (dever público) e outra livre, quando se encontra afastada do cargo que ocupa.

Surge, desse conflito de metades, a máxima: “ao gestor público não basta ser honesto, ele tem de parecer honesto”. Ou seja, exige-se da pessoa pública não apenas probidade, mas que o munus publicum prevaleça na performance de seu ser. Todos os seus atos devem servir ao bem comum – seja lá o que for isso – e o colocamos no papel de representação para que ele assim o faça.

Essa separação, na democracia liberal, é uma bela utopia. Embora, como dizem, as utopias sirvam como uma cenoura colocada à frente do cavalo, é por ela que caminhamos, ainda que ela nos pareça inalcançável. Não podemos dizer que essa concepção não tenha servido, pois caminhamos: foi sob a insígnia de um ethos publicus que nossa democracia foi estabelecida. Nesse sentido, a ética que sustenta a transparência pública vem dessa vontade: é preciso verificar se o representante encontra-se imbuído do espírito público e, dessa forma, coibir pessoalismos.

No entanto, pelo que parece, nunca a ideia de persona publica esteve tão em baixa. A valorização dessa performance tem dado gradativamente lugar a uma outra: a do “autêntico”, o indivíduo que, chegando ao poder, garante que não mudará, que continuará sendo quem ele sempre foi. Na política, essa busca por autenticidade se traduz na rejeição do que é percebido como a artificialidade do político tradicional.

A culpa dessa inversão e da mudança que ela impõe ao jogo político não é unicamente do povo – que já sofre as agruras de sê-lo e ainda é sempre responsabilizado por aquilo que sofre -, mas de um distanciamento social da classe política. As lógicas do campo político impulsionam um afastamento: aqueles que não possuem capitais (políticos, econômicos ou culturais suficientes) encontram-se apartados das instâncias decisórias.

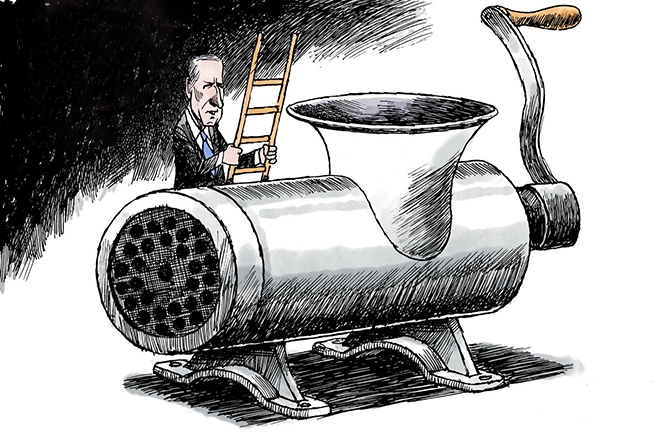

Logo, passa a seduzir o eleitorado não a performance da pessoa pública – vendida a partir da sua pretensa virtuosidade -, mas a da persona defectiva, “gente como a gente”, recheada de viciosidades, preconceitos e falhas morais. Assim, o eleitorado passa a buscar no representante um espelho que valide suas próprias imperfeições: se lá estiver, talvez sejamos efetivamente representados.

O grande problema é que nossa democracia foi preparada para servir a um ideal de persona publica, e não para aqueles que em nome da “autenticidade” desempenham um papel de uma persona defectiva. Ante a inabilidade do sistema, a estupidez vira um capital mobilizável e o “homem viril” impõe-se sobre qualquer preparo público, subvertendo a lógica que se encontrava em vigor.

A crise da persona publica não é um mero sintoma da falência ética da classe política, mas a consequência de uma democracia defectiva. Ao abraçar a “autenticidade”, legitimamos a ausência do ethos publicum esperado pela democracia liberal. A rendição à máxima “gente como a gente” abriu perigosamente as portas para figuras autoritárias. Essa performance defectiva, enquanto estratégia política, pode ser analisada em todos os níveis da federação, seja a partir de demonstrações de virilidade ou da própria negação ao jogo democrático. Por fim, é urgente que repensemos a democracia que queremos: ou confrontamos a crise da representação ou legaremos às próximas gerações a sombra de nossas viciosidades.